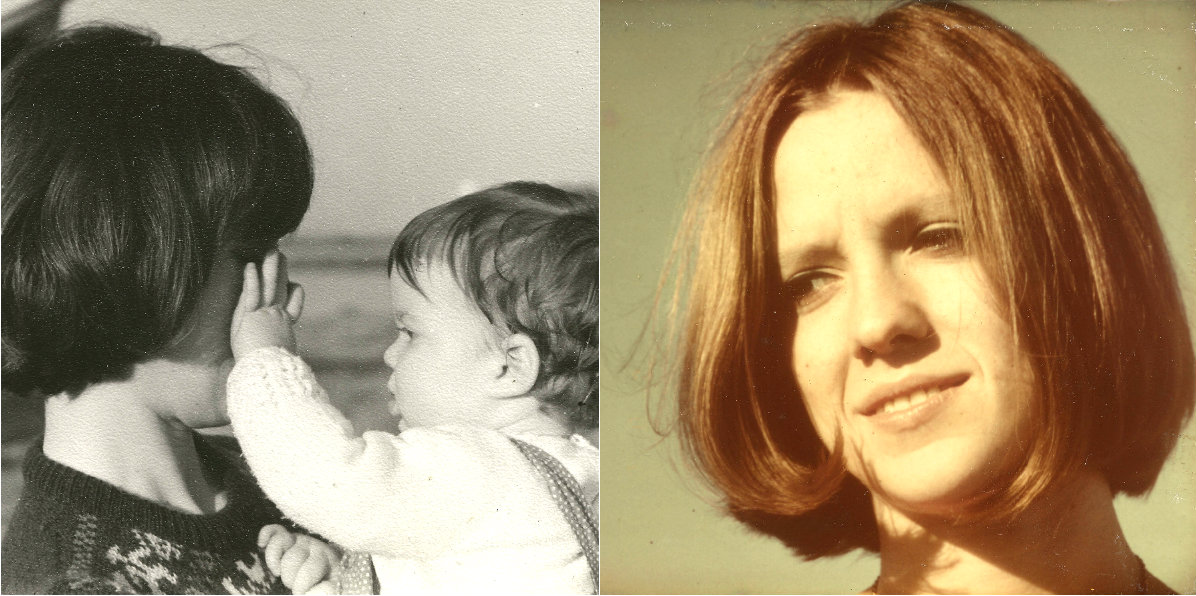

De pequeña estatura, cabello castaño con algunos reflejos rojizos, sus ojos color avena oscuro guardaban una mirada melancólica. Nunca buscó sobresalir entre sus compañeros. De pocas palabras, salvo las necesarias, había aprendido a escuchar. Muy severa, pero con dulzura, se oponía a los balances de las actividades, tan llenos de exitismo. “No nos engañemos”, decía. “No podemos construir sobre fabulaciones”.

La recuerdo caminando en la avenida Alem junto a una multitud encolumnada bajo las banderas de las juventudes políticas, con una camisa a cuadros bajo su vestido azul que por delante se acortaba mientras nuestra futura hija crecía en su panza. Esta imagen se une a un canto: “Qué lindo, qué lindo, qué lindo que va a ser, el Hospital de Niños en el Sheraton Hotel”, y en ese extenso andar llegamos hasta la embajada de Chile donde desde un balcón Salvador Allende nos habló pausadamente. En ese momento le comenté: “Lo siento como un padre”; ella me respondió: “Yo, como un abuelo que me acaricia con sus palabras y me mira través de esos anteojos que engrandecen su mirada”. Y al verme radiante me señaló: “Nuestro verdadero nivel de conciencia pasa por entender que esto es la continuación de algo que ya empezó, pero su final es aún incierto”. Ella me conocía bien, sabía atenuar mis ilusiones pues, al decir de Fernando Cabrera: “Hay ilusos que se ilusionan con un mundo en que no haya desilusión”.

Durante un encuentro clandestino en un campo de Berisso dormimos en un galpón sobre cueros de oveja. Pasada la noche, varios compañeros se quejaron por las picaduras de pulgas. De pronto escuché sus palabras a mi oído: “¡Te das cuenta! Quieren hacer la revolución y les molestan las pulgas…”.

Desarrolló su actividad política en la Facultad de Humanidades de La Plata como integrante de la Federación Juvenil Comunista. Amplia y sin sectarismos, se vinculaba con agrupaciones de pensamientos diversos, y sostenía: “Hay que aprender a caminar juntos cuando el objetivo es el mismo. Esto no significa hacer concesiones, pero sí, llegar a acuerdos”. Dentro de la organización, ella pertenecía al ámbito de educación y participaba de prácticas de autodefensa.

En una oportunidad, Elena me contó: “El instructor me indicó que tenía que ser más enérgica; entonces, cansada de ese creído, le apliqué un golpe en el hígado, y cuando se arqueó, le puse una mano en la zona de la cabeza. Quedó doblado y con los ojos cruzados. Creo que me pasé un poco…”. Más allá de esta anécdota risueña, lo cierto es que, pasado el tiempo, cuando fuimos amenazados por la Triple A, el secretario de la FJC desacreditó la amenaza y nos dejó desprotegidos; las casas seguras eran reservadas para los dirigentes. Fueron los compañeros más cercanos de la misma organización quienes nos albergaron en los diversos domicilios donde tuvimos que ocultarnos.

A nuestros compañeros los torturaron, los asesinaron, los desaparecieron; y a nosotros nos han condenado al tormento de envejecer sin ellos. Recorridos cuarenta y dos años luego de su muerte sigo sosteniendo que una vida más digna se construye todos los días. Recuerdo las palabras del personaje de un libro cuando afirma: “… De tanto querer cambiar el mundo me he quedado sin mundo”. Sin embargo, como le dijo Manuel Maneiro a su hermano escritor Ricardo: “Alguien tiene que hacerlo”. Hoy sigo participando en muchos espacios de resistencia bajo la sombra de Elena.

Me llamo Elena

Cursando mis trece años, llegué una tarde a la casa de mi amigo Martín y en la puerta, estaba parada una personita de unos once años, de pullover blanco con una letra E tejida en su pecho. ¿Sos la hermana de Martín?, le pregunté. Sí, me llamo Elena. Puedo asegurar que a partir de ese día, creo en el amor a primera vista, porque desde aquel momento no desaproveché ocasión para verla. Su hermano era la excusa o el salvo conducto para que yo estuviera en esa casa, oportunidad que aprovechábamos para conversar a solas. Teníamos la frescura y la ingenuidad de nuestras edades, jugábamos mucho y en los juegos nuestras manos se estrechaban, la proximidad de nuestros cuerpos nos estremecía. Cuando cumplió doce años le di el primer beso en la boca. A los trece de ella y los quince míos nos pusimos formalmente de novios. Íbamos a todos lados juntos, tardes enteras de cine tomados de la mano.

Luego vino un tiempo de desencuentros hasta que la época de facultad nos unió más que antes. Ella estudió y se recibió de profesora de historia. Yo seguía veterinaria, carrera que nunca terminé. Fue una etapa de militancia intensa para ambos, pero ella sabía combinar estudio y política, mientras yo descuidé el primero. Soportamos la dictadura de Onganía, años difíciles y apasionados, asambleas, toma de facultades, redacción de volantes, manifestaciones reprimidas brutalmente por la policía. En la calle solíamos repetir la misma discusión. Al ser yo extremadamente veloz y ella muy lenta, quería que fuéramos por separado. Hasta llegué a prometérselo, sin embargo nunca lo cumplí. Siempre conocía su ubicación y si nos obligaban a dispersar, la buscaba, la tomaba de la mano y ella corría despatarrada detrás de mí. Gracias a esta actitud me ligué varios golpes. Los que más recuerdo fueron durante una desbandada en una concentración frente al rectorado de la Universidad. Un milico de la montada nos apretó contra la pared del edificio de jockey club, y como la abracé, el muy podrido se cansó de molerme la espalda a palos.

“Florencia”

El tiempo se fue sucediendo y recién nos fuimos a vivir juntos a nuestros 26 y 28 años respectivos. Fue una época luminosa. De nuestro amor nació una beba pelirroja, como rojos nuestros sueños, después de una noche de trabajo de parto, tras pujar y pujar. La partera tomó a Florencia entre sus brazos, deslizó su mano por su carita cubierta de líquidos, se abrieron dos ojos verdosos, y esa mirada difusa fue sólo para su mamá. La colocó sobre su pecho y mis manos se posaron en un abrazo para sumarme a ese encuentro de placenta a placentero.

La situación política se enrareció. En nuestra ciudad de La Plata los grupos parapoliciales se movían con total impunidad, los compañeros aparecían acribillados a balazos en las zanjas.

En agosto de 1974 recibimos en nuestro domicilio una carta por correo y en su interior una hoja de papel blanco con letras recortadas de diario que decía, “Déjense de joder o los matamos. A.A.A.”. Empezamos a cambiar repetidas veces de domicilio, llevábamos algunas ropas nuestras, las de Florencia y su cunita de mimbre pintada de blanco.

A mediados del mes de diciembre, Elena comenzó a tener unos dolores intolerables en la cadera, se retorcía en la cama y no cedían ni con los analgésicos más potentes. El 9 de marzo de 1975 por la mañana, mientras yo me ahogaba en lágrimas, me dijo con una gran serenidad, “Florencia es lo más hermoso que queda de nosotros, nunca dejes de cuidarla”. Pasado el mediodía ella moría ciega, con treinta kilos de peso, en una cama del hospital Español. Los malparidos de la triple A no lograron matarla de bala. La mataron de cáncer. Al día siguiente fue enterrada en el cementerio de La Plata bajo una lluvia torrencial, acompañada por muchos compañeros, amigos y familiares.

En una charla que habíamos tenido unos años atrás, Elena me había dicho, “No importa quién de los dos muera primero, pero no vayamos al cementerio, recordémonos de otra manera, cada cual a su modo. No pongamos flores a la muerte”. No pude cumplir con su deseo. Como un ritual, iba todos los viernes. Llevaba seis claveles rojos y un atado de cigarrillos. Mientras acomodaba las flores, me fumaba uno y los 19 restantes se los entregaba al cuidador, un hombre mayor que mantenía limpio el lugar. Él me daba las gracias y sus ojos mostraban la compasión con que se mira a los viudos jóvenes.

“En medio del dolor”

El 16 de enero de 1976 leí en el diario La Razón que las hordas del general asesino Luciano Benjamín Menéndez habían secuestrado en la puerta de la empresa a Alberto Caffaratti junto a otros trabajadores de Luz y Fuerza de Córdoba. Mi mejor amigo nunca más apareció.

Desde ese día dejé de ir al cementerio, convencido de que el mejor homenaje a nuestros muertos es el compromiso para que ellos sigan viviendo en nuestra solidaridad, sin enterrar ni desaparecer su entrega por los demás.

A los seis años de la muerte de Elena, me notificaron que debía retirar su cuerpo. Me dieron fecha y hora. Fui acompañado por mi suegro, el uruguayo Jorge Guichón. Firmé unos papeles en la administración del cementerio y el empleado me indicó que comprara una bolsa grande de residuos, o más seguro dos. Me estarían esperando en el lugar. Cuando llegamos, un hombre me pidió las bolsas, puso una dentro de la otra y comenzó la tarea de desenterrar los huesos. Les sacaba el barro con sus manos y los iba acomodando.

En medio del dolor, mi vista buscaba el anillo que le había quedado en su mano, regalo de cumpleaños, y resonaba en mis oídos el reproche de mi hermana que es muy supersticiosa, “Porqué una turquesa. No ves que esa piedra trae mala suerte”. Quería encontrarlo y destruir esa piedra. De pronto el desenterrador dijo, “Tome”, y me entregó la bolsa de huesos. Los abracé y comencé a recorrer las tres cuadras de distancia que me separaban del nicho donde debíamos colocarlos.

Todo era una nebulosa. Cómo entender en ese momento que a mi amor me lo habían entregado en una bolsa de residuos. Durante el trayecto algunos trabajadores del lugar reían, comían y bebían a la sombra de un árbol, acostumbrados a ese paisaje. Hoy lo expresaría con las palabras de Fernando Pessoa, “Me irrita la felicidad de todos esos hombres que no saben que son desgraciados”.

Se me nubló la vista, las rodillas empezaron a no responderme. Entonces Jorge que venía observándome en silencio, tomó a Elena con sus manos y completó el camino. Allí, en ese último abrazo, como en aquel mes de marzo, otro pedazo mío se lo llevó ella, y yo, otro poquito de sus sueños.