Monseñor

–¿Por qué has pecado hija?

–No lo pude evitar Monseñor, cada vez que lo veo siento algo que corre por mi cuerpo y quiere salir; es más fuerte que yo.

–Es el Demonio que tienes adentro; es el pecado en tu cuerpo, debes expulsarlo. Reza diez Padre Nuestro y diez Ave María, y trata de no repetirlo nunca más; no solo has engañado a tu marido, también defraudaste al Señor.

Salió del confesionario, cansado y dolorido por estar tanto tiempo dentro de ese espacio tan pequeño; si bien por ser obispo su obligación no era confesar a los feligreses, al hacerlo mantenía contacto con ellos, algo que disfrutaba mucho. Se dirigió a la sacristía, y en el trayecto recibió el cariño de la gente, a quienes muy contento llenó de buenos augurios y bendiciones.

Casi una hora después, luego de hablar con los sacerdotes –a quienes les ordenó varias tareas– caminó hacia el patio trasero y ascendió a su moderno coche. Hacía calor, pronto encendió el motor y esperó a que el aire acondicionado hiciera más agradable el ambiente. El viaje hasta su casa le llevó treinta minutos; podría vivir en la propia iglesia –provista de confortables habitaciones –, pero prefería la soledad de una vieja y pequeña estancia en las afueras de la ciudad. Ahí estaba tranquilo, disfrutaba de la naturaleza, la música, sus lecturas y demás pasatiempos sin nadie que lo moleste ni interrumpa.

Llegó, guardó el coche en el viejo galpón de madera que hacía las veces de garaje e ingresó a la residencia; luego desactivó la alarma que lo resguardaba de intrusos. Fue a su habitación, sentado en la cama se despojó de sus sandalias; se quitó la negra sotana, luego el fajín y el solideo –ambos morados– y su anillo, y en ropa interior entró al baño. Tras darse una ducha, tomó la toalla y fue al comedor, a la vez que secaba su cuerpo; allí encendió su equipo de música, y con el bolero de Maurice Ravel de fondo entró a la cocina. Sacó de la heladera queso, salame y un litro de leche; también una vasija con milanesas. En la mesa cortó todo en pequeños trozos, les agregó pan y los puso dentro del mismo recipiente; a este lo colocó en un canasto, junto a un par de vasos plásticos y la botella de leche.

Mientras meneaba su obesa figura al ritmo de Ravel, caminó desnudo hacia la biblioteca, con el canasto colgado de un brazo. Sacó un libro – una vieja edición en latín de la Biblia, con tapa púrpura y letras doradas–, lo apoyó en un estante y movió una palanca que estaba oculta al fondo del mueble. Una sección de unos 80 centímetros de la biblioteca giró hacia un lateral, dejando al descubierto un pequeño espacio libre por el que, muy dificultosamente, ingresó Monseñor. Un metro más adelante comenzaba una angosta y empinada escalera, que llevaba al sótano de la antigua estancia. Descendió por ella, abrió una pequeña puerta, e ingresó en una amplia sala iluminada solo por la tenue claridad de unas velas. Luego de encender la luz artificial, se persignó ante una estatua de Cristo, y sobre una alfombra roja se arrodilló a rezar; pegado en la pared lo acompañaba en sus plegarias un poster a cuerpo completo del Papa – su amigo– junto a una vieja imagen de la Virgen María y un cuadro de “La última cena” de Da Vinci colgado a su lado.

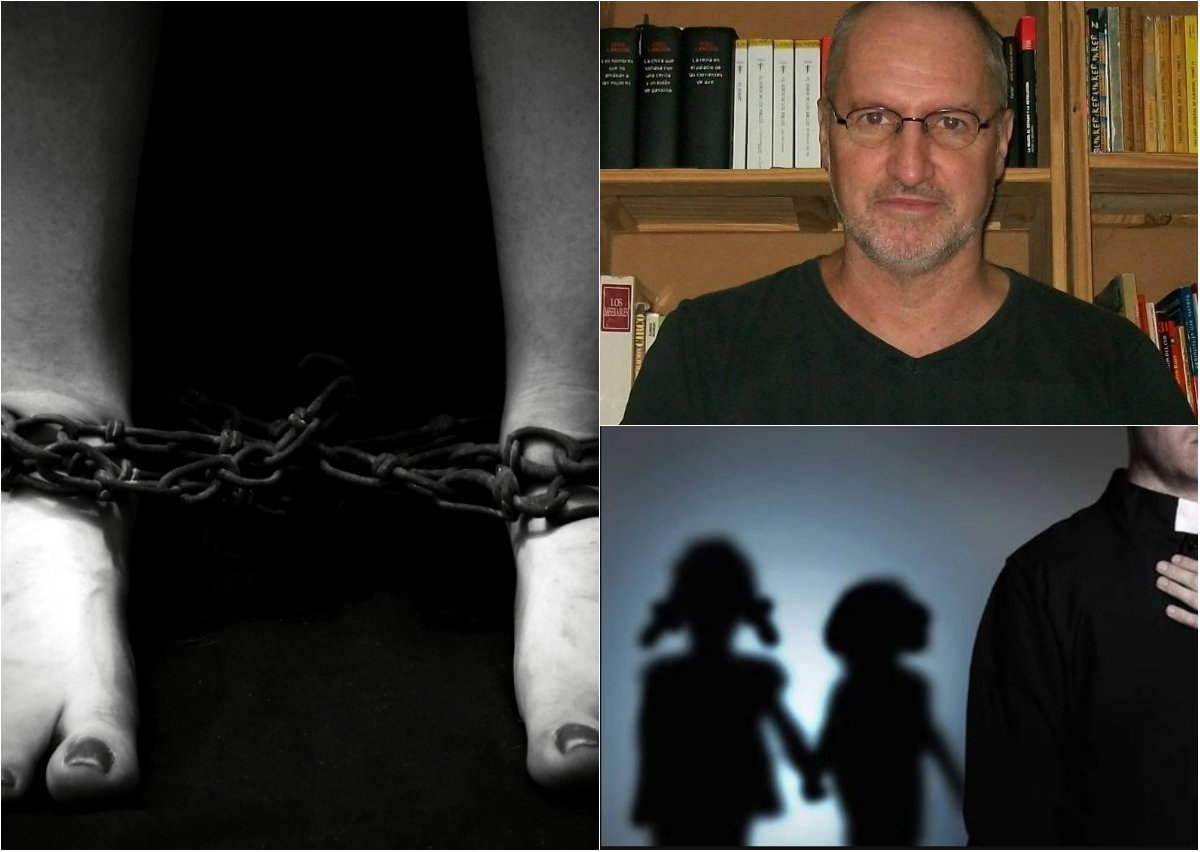

Luego de unos minutos de oración abrió sus ojos; se levantó – le dolían las rodillas– y se dirigió a la otra punta de la sala, ocupada por una antigua cama de hierro fundido, con barrales dorados y respaldo – decorado en bronce– adornado con el escudo del Vaticano. Sobre ella, el látigo de esparto que, como miembro del Opus Dei, usaba para flagelarse y pagar sus pecados, a la vez que demostraba su amor a Dios. En el piso, junto a las patas de la cama y encadenadas a ellas, dos jóvenes adolescentes desnudas y amordazadas – con sus cuerpos lastimados y cubiertos de marcas– lloraban aterradas al acercarse Monseñor.